忆辉煌历程 谱文化新章——纪念《首都公共文化》创刊30周年(上篇)

编者按:2023年是《首都公共文化》创刊30周年。为纪念这本在文化馆乃至公共文化领域具有一定影响力的内刊,我们策划了一系列活动,包括历史回顾、专家访谈、主题征文等。敬请关注。

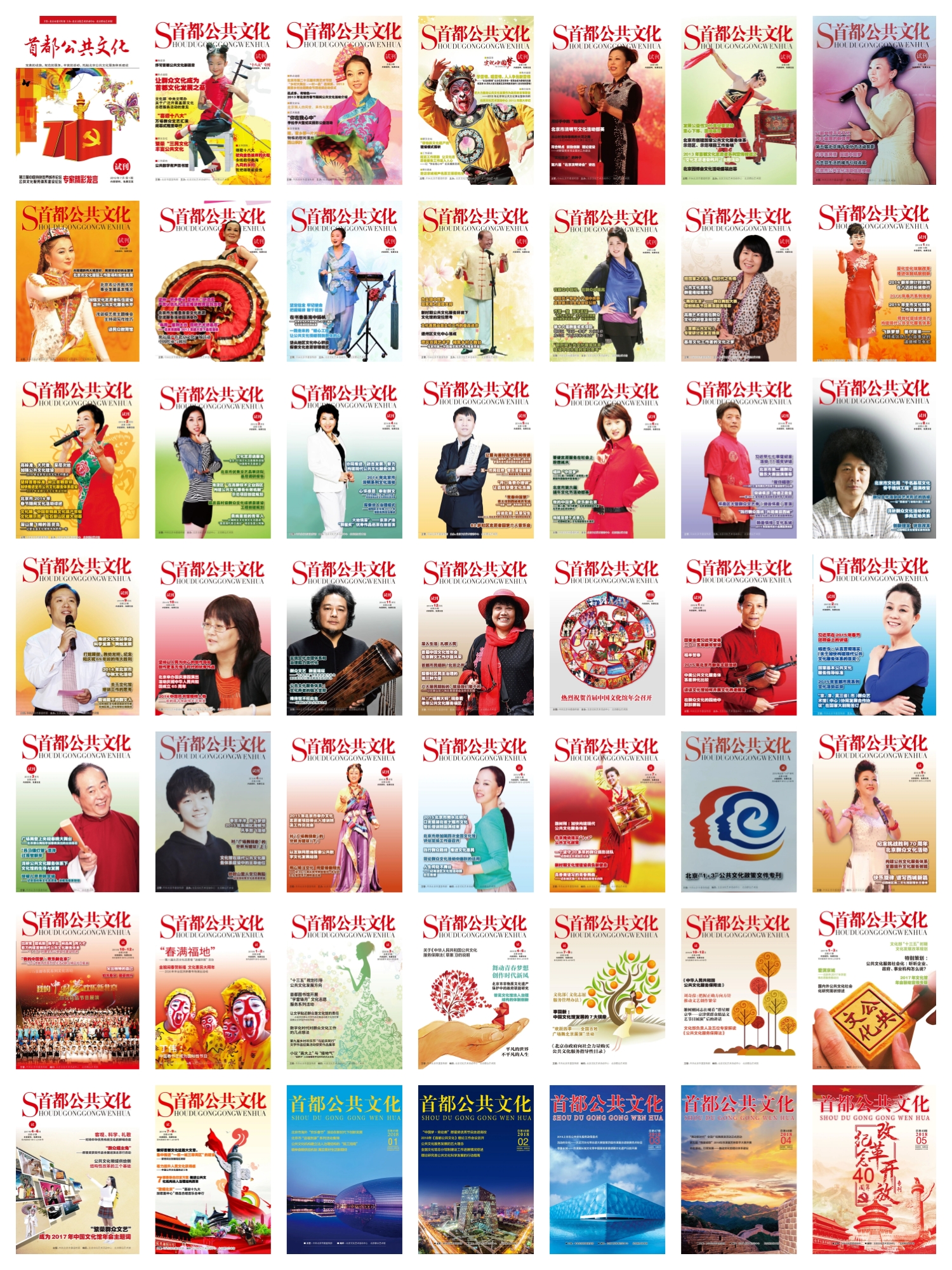

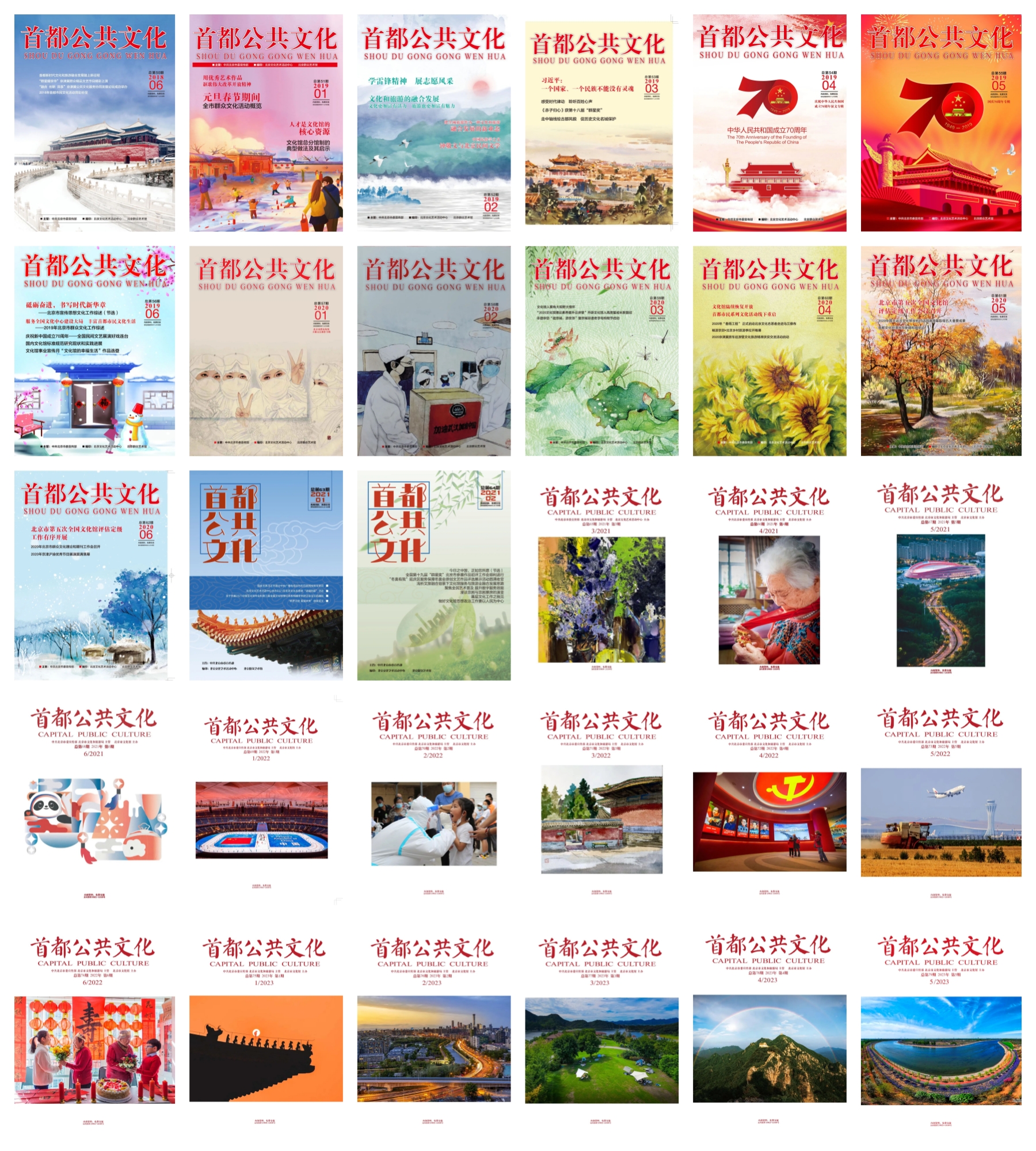

三十而立。2023年,《首都公共文化》迎来了创刊30周年。30年,足够一颗种子长成参天大树,一座城市变得光彩夺目;30年,这本内刊也从蹒跚学步走向了稳重成熟。30年,从《北京大观园》到《群文博览》再到《首都公共文化》,每一次的改版,每一期的发行,都凝结着广大读者的关心和喜爱,倾注着全体编辑人员的心血和汗水。30年,155期,50万册,849万字,可谓繁花满枝,硕果累累,展示出首都群众文化事业和公共文化服务体系建设的辉煌成就。

一、3个名字,数次改版,不断的变革和提升,《首都公共文化》经历了洗礼和蜕变,焕发出蓬勃的生命力

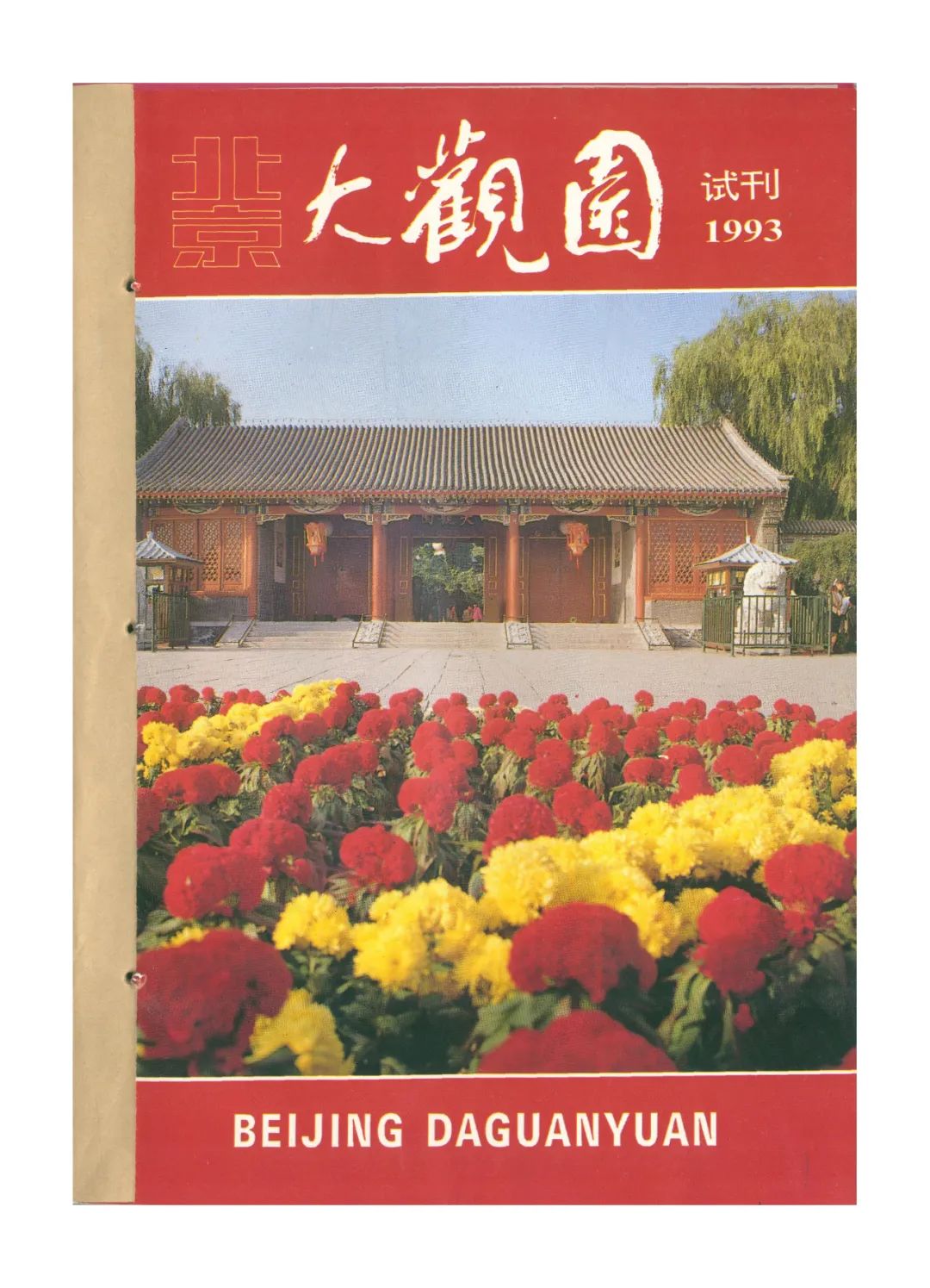

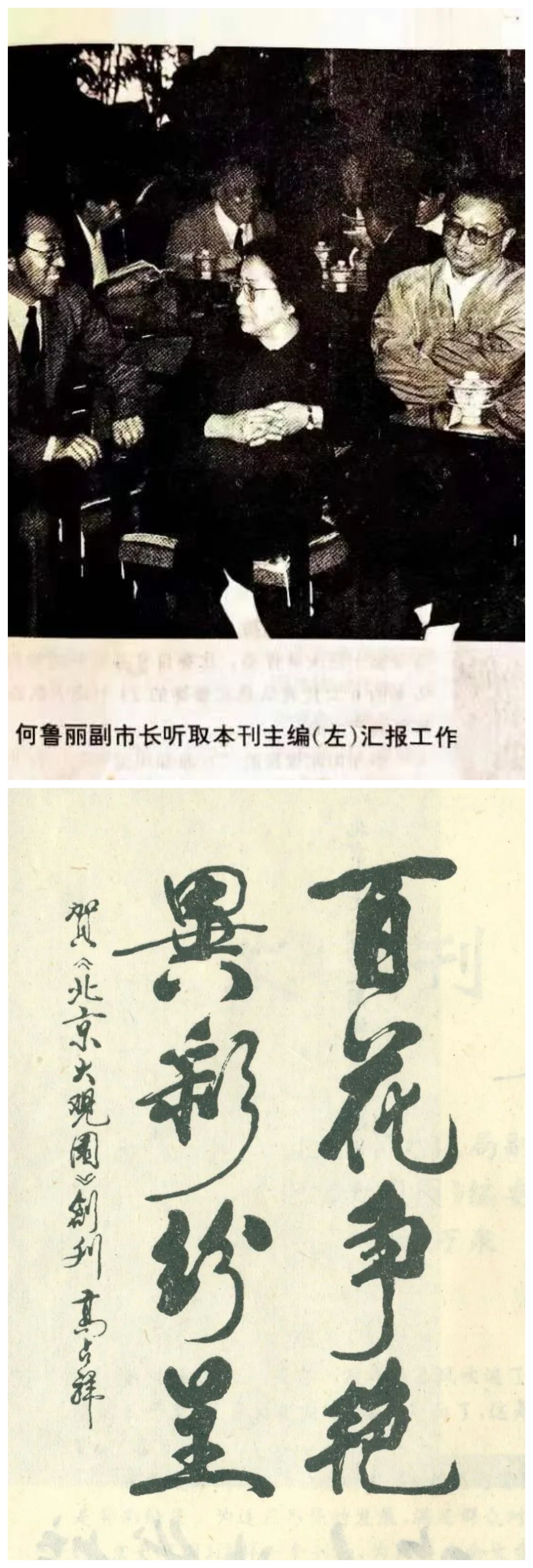

(一)《北京大观园》的创办

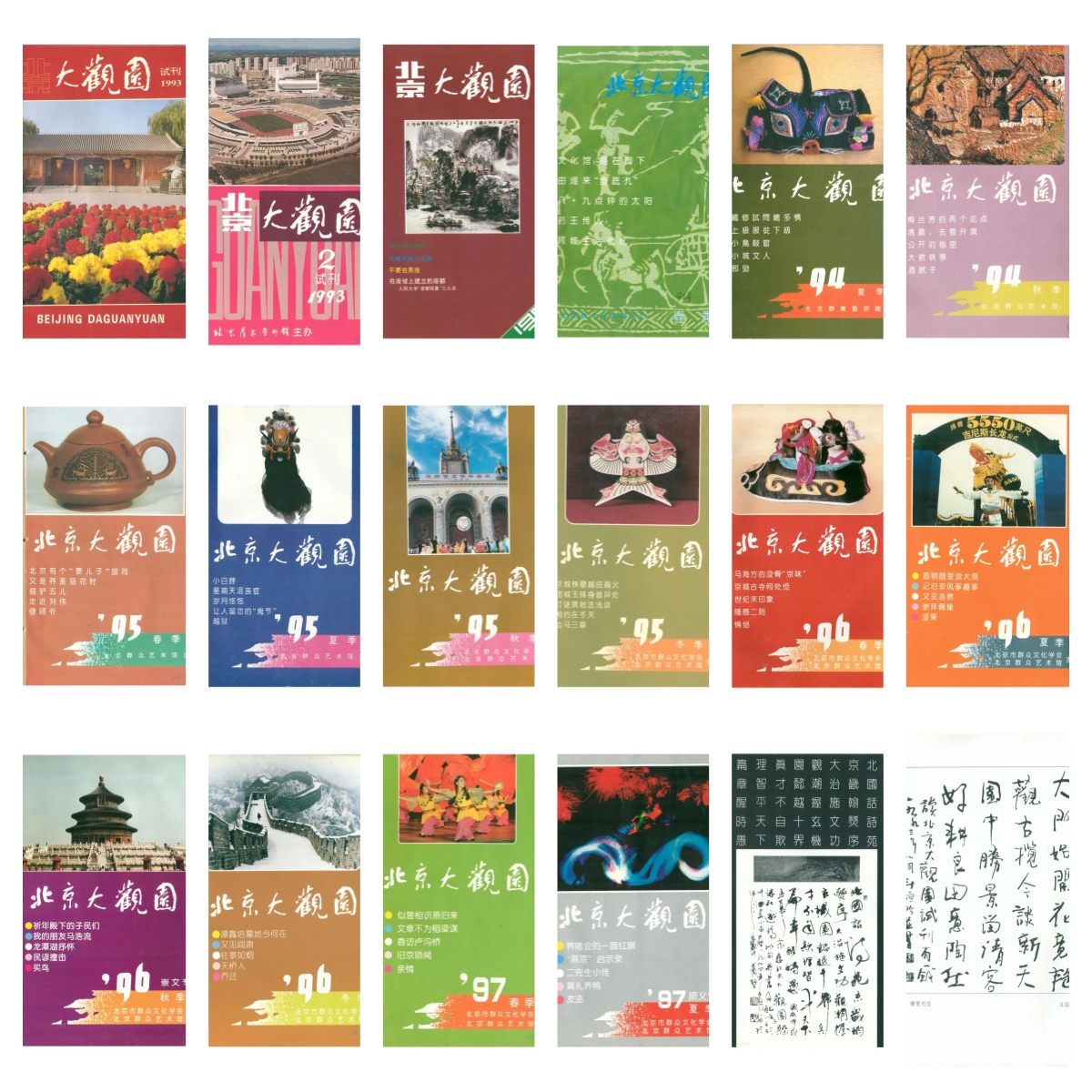

1993年5月,经北京市政府批准,由北京群众艺术馆主办的《北京大观园》(内刊)试刊号(总第1期)印制出刊,时任文化部常务副部长高占祥、北京市副市长何鲁丽、北京市文化局局长周述曾、著名作家浩然题词。创刊以来,《北京大观园》坚持以“反映北京的改革和经济建设为基本内容”,以“出作品、出人才”为根本任务和服务方向,坚持贯彻“为人民服务,为社会主义服务”和“百花齐放,百家争鸣”的文艺方针,“繁荣大众文学艺术创作,促进首都社会主义精神文明建设”,成为“集大众性、综合性、指导性、知识性于一身,发布广大业余作者文学艺术作品的园地”,同时也刊载文艺知识和文艺评论文章,进一步“普及文艺知识,提高大众文学艺术的创作水平”,受到读者的欢迎。

《北京大观园》的创办

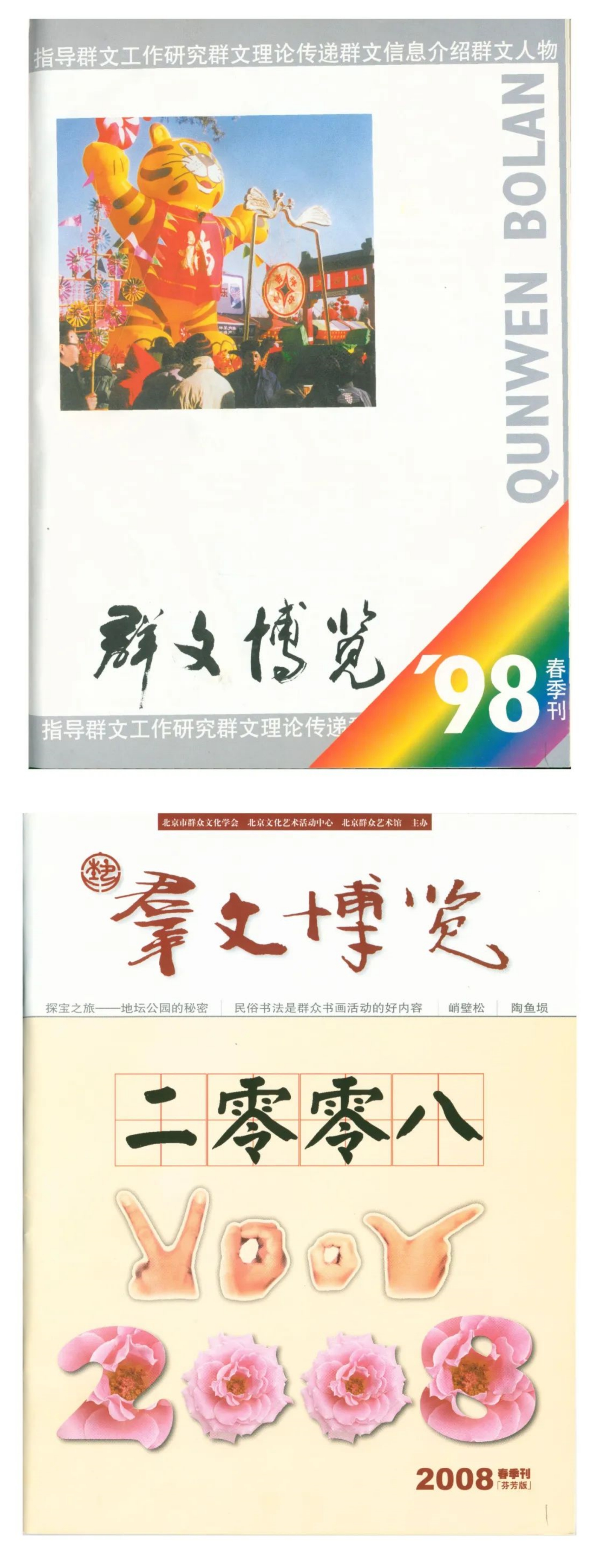

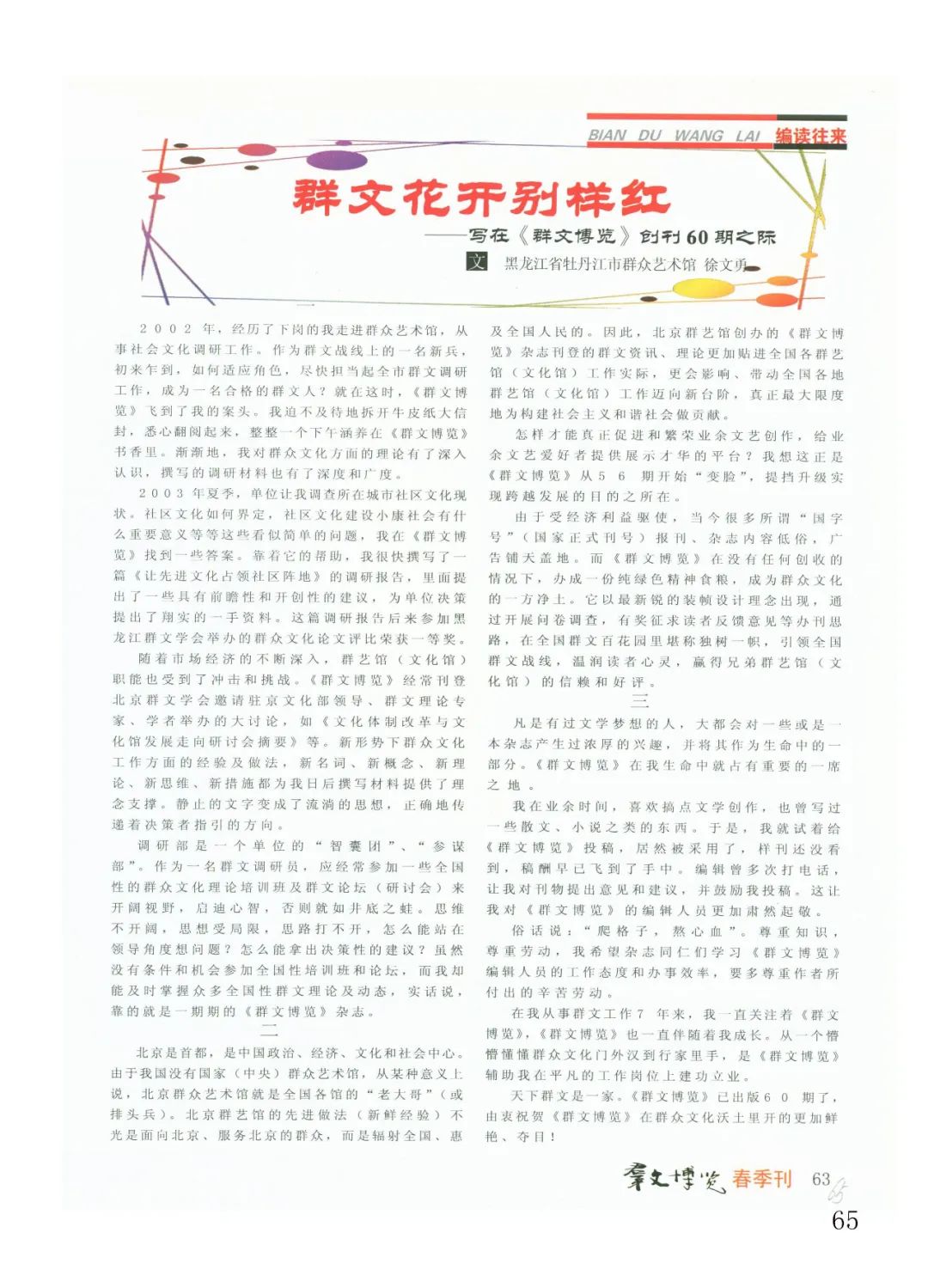

(二)《群文博览》的改版

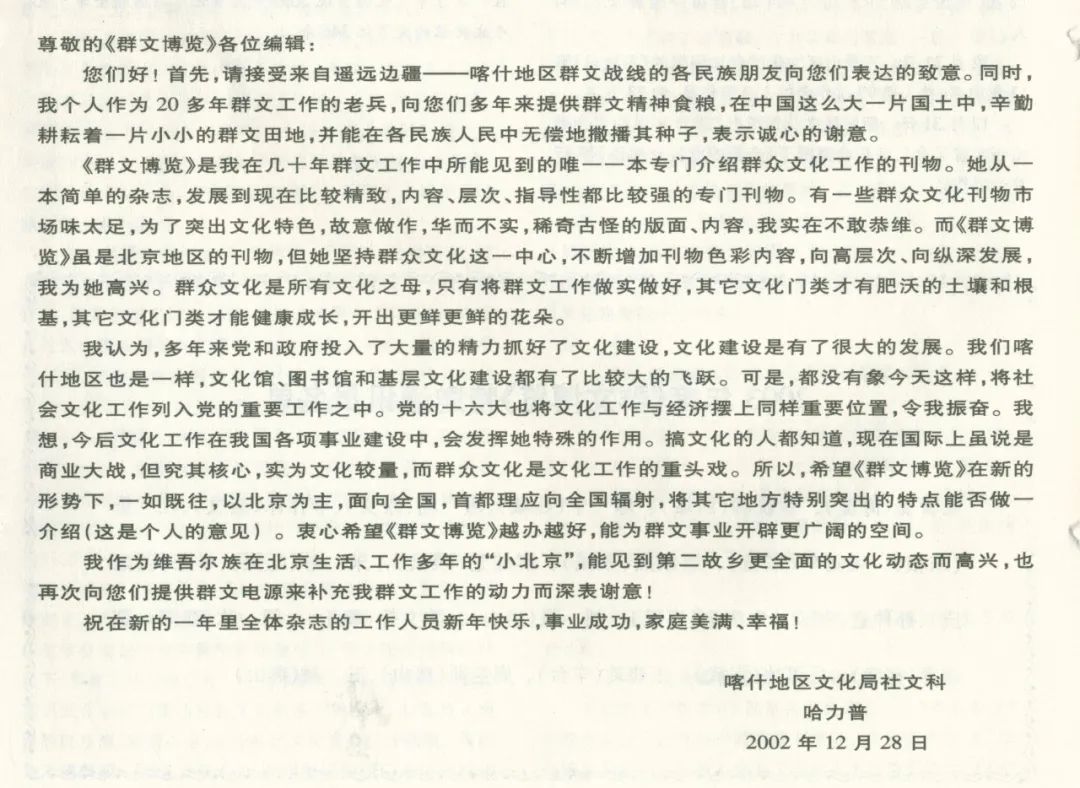

1998年春,根据北京市文化局指示,《北京大观园》改名为《群文博览》,由大众文艺内刊改为群众文化工作指导性刊物,以“指导群众文化工作,研究群众文化理论,交流群众文化信息,推荐群众文艺作品,介绍群众文化人物”为宗旨。为进一步繁荣文艺,服务大众,2007年秋,经上级批准,《群文博览》恢复为综合文艺刊物,旨在通过刊物“培养业余文学创作队伍,发现新人,带动本市群众文艺创作水平,提高和谐社会的全民文化素养”;同时也通过刊物推出新作、佳作,为参评“群星奖”打下良好基础,为群众文艺演出提供演出脚本。2008年初,《群文博览》实现了全彩印刷。读者纷纷来信反馈刊物本身和其登载的作品带给他们的收获和喜悦。

《群文博览》的改版

(三)《首都公共文化》的革新

2012年7月,在加快建设中国特色社会主义先进文化之都的目标指引下,在中共北京市委宣传部的高度重视下,在市文化局的指导下,《群文博览》改刊为综合性的全市公共文化工作刊物,并更换刊名为《首都公共文化》,沿用至今,10多年来,适应新的文化发展形势和新的任务需要,作为全市群众文化、公共文化领域学术交流、工作研究、成果展示的重要窗口,搭建起通往理论和实践前沿的桥梁,为首都的公共文化建设、改革与发展做出了积极贡献。

《首都公共文化》的革新

经过多次不同程度的改版,《首都公共文化》在内容策划、栏目编排、版面设计上日趋成熟,出版周期也从《群文博览》时期的季刊改为双月刊,发行量由2500册增长到每期4000册,发行范围涉及北京市乃至全国文化馆行业和相关机构,得到了全国群文系统的普遍认可,也在他们的肯定和鼓励下不断改进,力求越办越好。(未完待续)

本文所用图片,未经授权,不得转载。

来源:理论调研部