预约!存在先于内卷!海德格尔教你如何“诗意地躺平”!

2025.07.20 - 2025.07.20

#图书馆

首都图书馆

首都图书馆(华威桥馆)A座报告厅

场次

活动已结束

服务说明

1、每笔订单最多可选座1个座位号;

2、选座时,请尽量选择相邻座位,不要留下单个座位;

3、点击”完成选座”后,请在120S内及时提交,超时系统将释放你选定的座位;

4、选座订票为特殊商品,出票成功后,如无无法使用问题,不得退换;

5、出票成功后,请牢记取票密码,若没有收到取票短信,请到订单中心查询,或拨打客服电话400-0596-087;

“人安静地生活,哪怕是静静地听着风声,也能感觉到诗意的生活。”

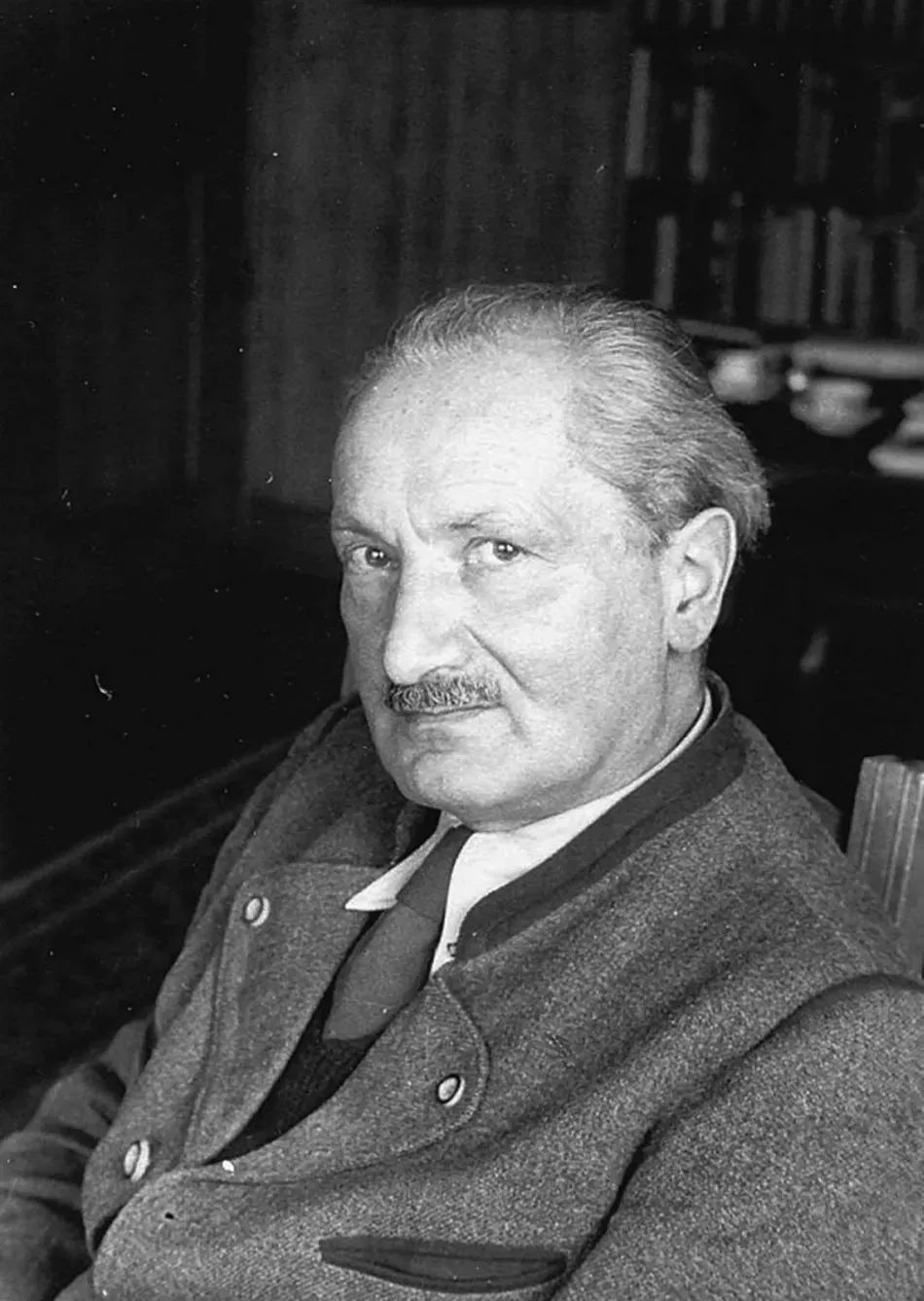

说出这句话的哲人,晚年隐居在黑森林的山间木屋中。晨昏之际他漫步林间小径,思索着存在的真谛。马丁·海德格尔,这位20世纪极具争议又思想深邃的哲学家,一生如他所描述的工具锤一般,既沾满历史的泥土,又凝聚着思辨的光芒。

马丁·海德格尔(1889-1976)

存在思想的萌芽

1889年,海德格尔出生在德国巴登邦弗赖堡附近的梅斯基尔希小镇。父亲是教堂司事,母亲是天主教徒,家庭笃信天主教。在教会的资助下,少年海德格尔进入康斯坦茨中学,踏上成为神父的道路。1907年暑假,一本偶然借阅的布伦塔诺《根据亚里士多德论“存在者”的多重含义》一书改变了他的人生轨迹。书中深入探讨了亚里士多德关于“存在者”(das Seiende)的多重含义问题,并试图在这些纷繁复杂的意义背后寻找一个统一的存在概念。存在意义的多重性像一粒种子埋入他心中,成为海德格尔毕生哲学事业的起点。

青年海德格尔

1909年,他进入弗莱堡大学研习神学,却在2年后毅然转向哲学,跟随胡塞尔潜心研究现象学。1915年夏,他以题为《邓·司各脱的范畴学说与意谓理论》的论文获讲师资格,但此时他的思想已显露分歧:在神学框架与生命实感间,他触摸到一道未解的深渊。

从马堡到《存在与时间》

1922年,在胡塞尔的帮助下,海德格尔赴马堡大学任哲学教授。在托特瑙堡自建的小木屋里,一部撼动哲学史的巨著正在酝酿。

《存在与时间》

[德]马丁·海德格尔 著

王庆节 陈嘉映 译

商务印书馆

经过五年潜心写作,1927年,《存在与时间》在胡塞尔的《现象学年鉴》(第八卷)中出版。书中,他提出一个石破天惊的观点:两千年来,西方哲学竟无人真正懂得“存在”本身。书的第一页援引了柏拉图《智者篇》中的千古之惑:“当你们说‘存在着’时,似乎早已明白其意,但我们现在却茫然失措”,以此直指传统形而上学的核心盲区——长久以来,哲学家们只忙于追问存在者(具体的事物或实体),却遗忘了追问使这些存在者得以显现的那个更为本源的存在(Sein)的意义。

这部巨著以其深刻的洞见和恢弘的体系,如惊雷般炸响于哲学界,瞬间将海德格尔推上了思想舞台的中心。其声名之隆,使得仅仅一年后的1928年,他便荣归弗莱堡大学,接替其恩师、现象学创始人埃德蒙德·胡塞尔成为哲学讲座教授,标志着哲学王国新一代“王者”的正式加冕。

政治泥淖与思想转折:

纳粹时期的“校长悲剧”

海德格尔

1933年纳粹上台,海德格尔犯下一生最大的错误:他带领众多教授宣誓效忠希特勒,出任弗莱堡大学校长。校长就职演讲中,他竟将学术自由与“国家精神使命”捆绑。仅一年后,他辞去校长职务,但与纳粹的牵连已成为污点。1945年,盟军禁止他授课,直到6年后他才得以重返讲台。

这段经历常被解读为哲学家的政治迷失。而在他战后对现代技术的深刻反思中,他则倾向于将纳粹现象视为“现代技术支配”的一种极端恶果,这标志着他思想的一个重要转折:他开始批判技术理性,视现代技术的本质为“集-置”(Ge-stell),警告当技术成为这种促逼和摆置一切的框架时,人便沦为可被计算的资源。

黑森林的沉思者:

晚年诗性与思辨的融合

海德格尔在他的黑森林小木屋

早在20世纪30年代,“人应该诗意地栖居”已成为海德格尔思想的核心命题。而在1959年退休彻底隐居黑森林后,他更深入地践行和阐发这一理念。远离喧嚣的学术中心,他在林间漫步的沉思里,将哲学追问引向艺术、语言与东方智慧的深邃交融。

早在1936年,海德格尔就不再局限于《存在与时间》的严谨分析框架,而是在《艺术作品的本源》中探寻艺术的真理。他以梵高笔下的《农鞋》为例,揭示艺术如何敞开一个世界:那双磨损的鞋口凝聚着农妇的辛劳、土地的召唤与生命的坚韧,它不再是静观的对象,而是让“大地”那沉默、承载一切的力量在磨损的褶皱中得以显现,回响着生存本身的沉重与意义。

同时,语言则被他赋予了更本源的地位。在1950年著名的《语言》演讲中,他宣称“语言是存在之家”,颠覆了传统观念:不是人在主导语言,而是“语言本身在说话”,存在通过语言向我们言说,语言自身拥有一种先于理性逻辑的澄明力量。

1976年5月26日,这位存在之问的垦荒者安息于故乡,留下105卷著作,如星光照亮现代哲学长夜。

“一朵花的美丽在于它曾经凋谢过。”海德格尔的思想亦如凋谢过的花。纳粹的阴云曾玷污其枝叶,但根茎仍深扎于“存在”之土。7月20日,让我们跟随邓定老师,循着林间路的踪迹,踏入思与诗的原野。那里,存在的微风正穿过树林,沙沙作响。

活动信息

主题

海德格尔:哲思的垦荒人

时间

7月20日(周日)14:00

地点

首都图书馆(华威桥馆)A座报告厅

嘉宾

邓定 中国社会科学院哲学研究所副研究员

内容

海德格尔曾把自己的名字解释为“垦荒人”(Heide-egger),尝试在传统的哲学(Philosophie)地基上开凿出一条新的哲思(Philosophieren)之路,因此,他对其《全集》的题词便是“道路,而非著作”。本次讲座将从海德格尔与萨特关于“存在主义”的争论开始,借助苹果、锤子、梵高的油画《农鞋》、古希腊神庙以及壶这五个事例,完整介绍海德格尔从前期到“转向”时期、再到后期的基本思想道路,其中贯穿了他对意义、真理和场所这三个主题的思考。

参与方式

1. 识别下方二维码预约参与活动,名额有限,约满为止。

2. 成功预约并签到的前50位读者朋友可获得首图文创礼物1份。

推荐阅读

《林中路》

[德]马丁·海德格尔 著

孙周兴 译

商务印书馆

索书号:B516.54 /21:3

馆藏地:首图B座6层社会科学文献

《路标》

[德]马丁·海德格尔 著

孙周兴 译

商务印书馆

索书号:B516.54 /77

馆藏地:首图中文库本书库(4)

添加表情 发布评论