年会抢先看 | 一起解锁通州特色非遗

2025 年中国文化馆年会将于11月12日至13日在北京城市副中心举办。此次盛会举办地通州,位于京杭大运河北端,承载着千年的历史文化底蕴。在这里,107项非物质文化遗产共同构筑起通州独有的文化记忆。让我们提前走进通州特色非遗世界,感受花丝镶嵌的宫廷奢华、面塑艺术的灵动鲜活、景泰蓝的匠心传奇,聆听运河船工号子的千年回响,见证运河龙灯的翩跹舞姿,探寻通草花的古韵新姿。

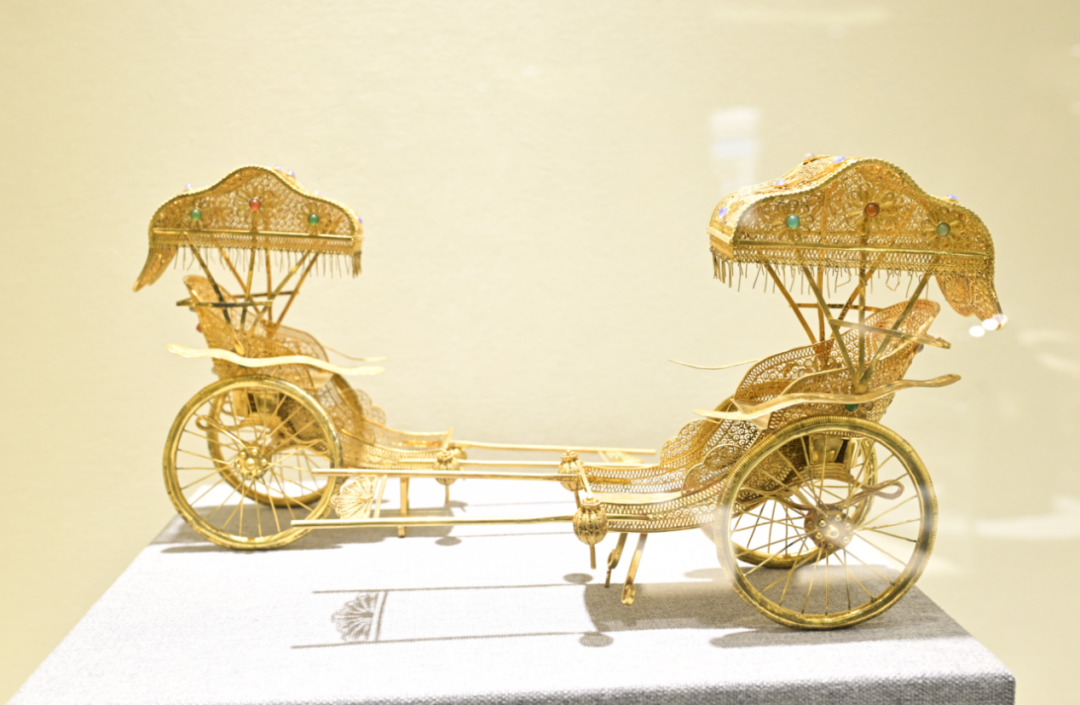

花丝镶嵌

作为国家级非遗,“燕京八绝”之一,通州花丝镶嵌承袭明清宫廷技艺传统,用料珍奇、工艺繁复、成品精美,主要使用金、银、铂(白金)等贵金属(也有铜制品),以丝、片等加工、焊接成型,制作成首饰、工艺摆件、生活实用品等。分花丝、镶嵌、花丝镶嵌合制等工艺和錾刻、制胎、打磨抛光、镀色等辅助工艺。产品造型优美,光璨美观,加工技艺精巧细腻,自明清时期就是皇家御用之物,具有浓郁的宫廷艺术特点和价值蕴涵,在全国工艺美术园地中独具特色、独树一帜,成为通州非遗中当之无愧的“指尖瑰宝”。

花丝镶嵌作品(图片来源:文旅通州)

花丝镶嵌作品(图片来源:文旅通州)

花丝镶嵌作品(图片来源:文明通州)

“面人汤”泥塑

面塑是我国传统文化中独具特色的工艺美术形式,北京通州“面人汤”的面塑艺术便是其流派之一。面人也称面塑、面花、江米人,它用面粉、糯米粉为主要原料,再加上色彩、石蜡、蜂蜜等成分,经过防裂防霉的处理,制成柔软的各色面团,是一种艺术性很高的中国民间工艺品。“面人汤”面塑艺术始于清末,其风格流派由近代著名面塑艺术家汤子博先生(1882—1971)创立。汤子博先生以其深厚的艺术功底博采众长,将此前的民间面人由“签举式”面塑玩偶改塑为“托板式”案头面塑,从而使面塑成为真正意义上的民间艺术品。此后,“面人汤”陆续创作出“核桃面人”(在半个核桃中陈列的精微的面塑)、浮雕面塑、悬塑面人和制钱面塑等多种样式。所用材料有面粉以及陶、木、泥等,并采用羊毛、羽毛、丝线、棉花等材料来制作人物及动物的胡须和毛发之类,以加强形似的效果。“面人汤”的面塑形体完整饱满,造型略作夸张,色彩鲜艳醒目,制作手法多样,注重神气动态,有着鲜明的风格特征。2007年,通州区建立“面人汤艺术馆”,免费供公众参观。

“面人汤”面塑作品(图片来源:副中心之声)

“面人汤”面塑作品(图片来源:文旅通州)

景泰蓝(铜胎掐丝珐琅)

景泰蓝又名“铜胎掐丝珐琅”,是我国宫廷艺术的杰出代表,被誉为“燕京八绝”之首,代表着中华民族传统工艺的巅峰。其起源于元朝时的古老京都,盛行于明朝景泰年间(1450年—1456年),因其釉料颜色以蓝色(孔雀蓝和宝石蓝)为主,故得名景泰蓝。景泰蓝的制作工艺相当繁复,一件景泰蓝制品要经过108道工序,需历经制胎、掐丝、点蓝、烧蓝、磨光、镀金等多重考验,且全部手工精制而成。景泰蓝的每一件器物,都需要匠人极致的付出。旧时的景泰蓝艺术品专供皇宫贵族享用,尤其是明清两代,是两朝帝王专享的御用工艺,被誉为“东方奇葩”。如今,景泰蓝依旧是收藏界最受欢迎的手工艺品,所谓“景泰之蓝,揽进万千之术,览遍万年之史,更揽得万人之心”。

景泰蓝作品(图片来源:通州文创)

通州运河船工号子

通州运河船工号子,是北京市通州地区独有的一种在运河漕运中使用的劳动号子,自元代漕运鼎盛时期就已回荡在通州至天津的河面之上。它是漕运年代的生命脉搏,是船工们为统一拉纤、摇橹等繁重劳动的步调,提高效率、缓解疲乏而自发创作的劳动歌谣。其种类众多,有起锚号(开船前撤去跳板,即将起锚时喊的号子)、揽头冲船号(用篙把船头揽正,顺篙撑船,把船冲到深水处时喊的号子)、摇橹号(船行到深处,顺水摇橹时喊的号子)、出仓号(卸货或者装货的时候喊的号子)、立桅号(逆水行船前,立起桅杆时喊的号子)、跑篷号(升起篷布时喊的号子,船工忌讳“帆”字,把帆叫作“篷”)、闯滩号(指船搁浅时,船工下水推船时的号子)、拉纤号(纤夫拉纤时喊的号子)、绞关号(指休船期将船绞关上岸,推绞关时喊的号子)、闲号(是船将到码头或者干完活后,喊号者为引来岸边人们的呼应而唱的号子)。除起锚号为齐唱外,其余均为一领众和。从唱法上看,运河号子或粗犷简朴,或苍凉雄劲,节奏或紧凑稳健,或平稳柔和,或紧张激烈,或简洁明快,或悠长较慢。此外,运河船号的唱词多用儿化音和具有通州地方特色的衬字、衬词,京味与通州味浓厚;又因运河船号最初多从南方漕运船工所学,所以曲调中南腔明显,是漕运文化交流在通州民间播种的一粒种子,经千年传承,已在运河人生产生活的世界里深深地扎下根来。2006年,通州运河船工号子入选首批北京市级“非遗”传承目录。

运河号子(图片来源:文明通州)

运河号子(新京报记者 王远征 摄)

运河龙灯

运河龙灯,是京津冀地区非遗项目的杰出代表,更是更是整个大运河文化带的重要文化标识。它起源于北京市通州区漷县镇张庄村,最早可追溯到清道光十四年(1834年)。通州作为京杭大运河的北起点,独特的地理位置使其融会了南北龙灯的特点,形成了独具风格的运河龙灯。通州的运河龙灯以方头大口、鹿角长须、猪鼻圆眼、蓝身金鳞、金鱼尾巴为显著特征,全长约18米。这种方形龙头、周身蓝色的龙造型在北京地区极为罕见。龙灯采用松木、竹篾制成骨架,外绷各色布,并施以精美装饰。一般为十几节,多为单数,节与节之间以筒状布制龙衣相连。表演形式上,通州运河龙灯有着丰富的耍龙套路,如“龙翻身”“单跳龙把”“双跳龙把”“龙劈叉”“串花篱笆”等,目前整理出的有十三种。为龙灯伴奏的乐器有大鼓、钹、铙、镲等,节奏明快,气势磅礴。2005年,通州运河龙灯被列为北京市非物质文化遗产代表性项目。为保护这一非遗项目,张庄村已修建“张庄・大运河龙灯文化博物馆”,以图、文、物并用的方式,全方位呈现龙灯、龙舞文化。

通州运河龙灯(图片来源:文旅通州)

通州运河龙灯(图片来源:运潮计划)

通草花

通草又名通脱木、大通草,是中国的原生植物,其主干中的白色茎髓可入药,《本草拾遗》中记载“内有瓤,轻白可爱,女工取以为饰物”。通草的白色茎髓经手工转削成片,类似纸张,名为“通草纸”,将通草纸湿润后,通过“捏、捻、搓”等多种手法或工艺,制作成高度仿真的工艺花卉称为“通草花”,又名“通草纸花花”“扎草花”“绑花”。通草花制作已有2200多年历史,《中华古今注》记载,“秦始皇之制也。令三妃九嫔,当暑戴芙蓉冠子,以碧罗为之,插五色通草苏朵子”。北京通草花起源于明朝,据《明会典卷·工部·工匠》中记载:“工艺分工有188种,工匠11800 余人。明朝末年出现了做花行业。种类有绢花、绒花、纸花、通草花等”。《晒书堂外籍》中记载了当时的鼎盛情况“京师通草甲天下每天欲曙,赴者熙攘,博至肩头,日间深巷卖花音”。

通草花系列作品(图片来源:北京市通州区文化馆公众号)

在通州,每一项非遗都承载着千年历史的厚重,每一件作品都凝结着匠人的坚守。11月12日至13 日,让我们齐聚北京城市副中心,亲身感受通州非遗的独特魅力,共赴这场文化之约!

来源:中国文化馆协会